|

|

18000 Halbschwingungen pro Stunde, Handaufzug,

Ankerhemmung, „robust und zuverlässig", preist unser Seminarleiter das

kollektive Konstruktionsgeschick sowjetischer „Helden der Arbeit". Und

findet einen Vergleich, der die anfängliche Skepsis seiner Zuhörer zu

zerstreuen vermag: „Wie die MIR." Man lächelt sich kurz zu in der Runde,

bleibt aber ansonsten konzentriert und ernst. Einer heißt sogar so. Ein

Schweizer, er leitet in St. Gallen ein Unternehmen, das Präzision„,;-Messinstrumente

herstellt. „Das isckA nicht meini ärsc,hdi Sälbschdg'machdi", sagt er mir

später, als man sich beim Kaffee gegenseitig seine Armbanduhren zeigt. Er

bringt sogar sein eigenes Werkzeug mit hierher, in einer Art Pilotenkoffer,

sehr professionell.

|

|

Auch meine anderen sechs UhrenbastlerKollegen,

die den Kurs bei Till Lottermann, seinem Partner Franz Wolff und dem Mannheimer

Uhrenfan Thomas Henne gebucht haben, erweisen sich rein theoretisch als echte

Durchblieker und Richtig-Ticker. Hemmungen, Spannungen, Triebe - nichts

Mechanisches scheint ihnen fremd. Den Part des Laien muss dann wohl oder übel

ich übernehmen, eine Rolle, die ich mit einem - zugegeben, leicht kindischen -

Witzchen auflockern will. Mein „man glaubt ja gar nicht, was da alles an Schräubchen,

Rädchen und Federchen rein passt in so `ne kleine Uhr", erntet indes nur

mitleidiges Lächeln - oder Blicke, die mir das Gefühl vermitteln, ich müsse mir

nun sofort und unbedingt den Mund mit Seife auswaschen.

|

|

Sei's drum, nach anderthalb Stunden, in denen wir

uns mit den Innereien der Zeitmessung beschäftigen, kann sogar ich mitreden.

Uhrmacher sind geduldige und feinfühlige Menschen. Till und Franz schauen jedes

Mal, wenn sie Fragen wie„ So, habt ihr's alle verstanden?" stellen,

besonders lange und intensiv in meine Richtung. Ich nicke - und das ist fast

gär nicht geschwindelt.

Nach dem Mittagessen dann die Stunden der

Wahrheit: Till legt unsere Uhren auf den Tisch: „Eure Namen auf dem Zifferblatt

müsst Ihr euch aber erst verdienen:" Zweimal sollen wir bis morgen Abend

jedes einzelne Teil - und so eine Uhr hat, wie bereits gescherzt,, davon

unglaublich viele - aus- und wieder einbauen. „Dazwischen veredeln wir das

Werk - Genfer Streifen, eine Feinvergoldung für Federhaus- und

,Räderwerksbrücke und gebläute oder schwarz geschliffene Schrauben." Durch

den Sichtboden wird dann später jeder unsere uhrmacherische

Kunstfertigkeit bewundern - und wir können ganz dezent angeben: „Och, das ...

sowas mach ich immer selber."

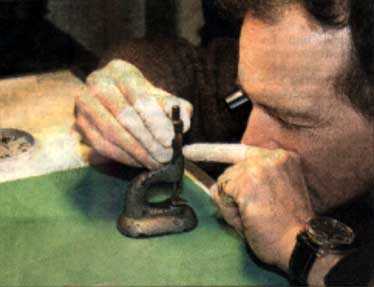

Also

ran an den Werkzeug-Satz, alles mal befummeln, und los. Ich sitze neben Horst,

einem Braumeister aus der Duisburger Gegend.

Wir helfen uns, so gut er kann. Zum ersten Mal in meinem Leben zerlege ich eine

Uhr und kann sogar hoffen, hinterher nicht noch ein paar Teile übrig zu haben,

wie bei meinen Rasenmäher-Reparaturen. „Hast du das mit dem Abspannen der Feder

begriffen?", frage ich den Bier-Experten. Er zeigt mir den Trick mit dem

Ausklinken des Gesperrs, und „Rrrrt" surrt

sich die Mechanik in Ruhelage. Nach der anfänglichen Nervosität beim Anblick

von Fliegendreckkleinen Schrauben und dem Herumkriechen auf dem Boden auf der

Suche nach denselben, geben erste Erfolge Sicherheit. Ankerkloben,

Hemmungsrad, Anker - . alles alleine geschafft. Am Ende des ersten Seminartags,

als wir uns bei einem Glas Bier gegenseitig auf die Schulter klopfen, tickt

meine Uhr tatsächlich wieder.

Der nächste Morgen, der Kaffee, die Suche nach

Erklärungen: Warum machen Männer sowas? Warum sitzen wir stundenlang auf

unbequemen Uhrmacher-Hockern an unbequemen Uhrmachertischen und arbeiten

hochkonzentriert und ohne Bezahlung, bis uns die Finger zittern? Ich für meinen

Teil glaube ja, es hängt irgendwie mit diesem Märklin-Baukasten zusammen, den ich

mir mit neun oder zehn sogar noch sehnlicher gewünscht habe als das Bonanza-Rad

mit Bananensattel. : Beides habe ich nie bekommen. Ob meine Mit-Bastler einst

ebenso vergeblich auf ihre Baukästen hofften, erfahre ich nicht. Sie

verschließen sich derart psychoanalytischen Deutungsansätzen und sagen dafür

Sätze wie Uwe, der Immobilienhändler aus dem Westfälischen: „Die Liebe zum

Mechanischen, die Möglichkeit, von Till und Franz in die Geheimnisse der

Uhrmacherkunst eingeführt zu werden, Dinge zu lernen, die die Meister sonst nie

preisgeben", das habe ihn hierher geführt. Und dann nicken alle noch mal

andächtig, bevor wir mit der Feinveredelung beginnen:

„Sanft", sagt Franz, „ganz langsam drehen,

ganz sachte andrücken", schließlich seien das Genfer Streifen und keine

Riefen-Profile in Straßenbahnschienen. Fast zärtlich senkt sich der Schleifkopf

auf die Brücken, ein wunderbares Muster, und er muss mir

kaum helfen„dabei. „Gut gemacht", würdigt

Till die Ergebnisse unserer Co-Produktion. Nach so viel Aufmunterung beschließe

ich in einem Anfall von Übermut, meine Schrauben nach alter Glashütter

Tradition nicht zu bläuen, sondern schwarz zu schleifen. Diese feinste Art der

Dekoration ist, wie alle Veredelungsarbeiten, technisch ganz und gar nutzlos -

doch Uhrenfreunde können sich daran nicht satt sehen.

Nach vier Stunden, in denen wir die Brücken kurz

ins galvanische Gold-Bad gesenkt, sie geschliffen, geschrubbt und geschraubt

haben, streifen wir uns die wurstpellenartigen Fingerlinge über. Kein Stäubchen

darf jetzt mehr aufs Schräubchen, jeder winzige Ausrutscher mit dem Werkzeug

hinterlässt bleibende Eindrücke, und wer seine blitzsaubere Schönheit mit

fettigen Pfoten angrabscht, muss für alle Zeit mit dieser Art von

„Digital"-Uhr leben. Ich drehe noch kurz einer Werkhalteschraube den

Kragen ab. „Wie hast du das denn geschafft?", fragt Till, und ich wage

einen verzweifelten Scherz: „Pass auf, ich zeig's dir, das ist ganz

einfach." Alle lachen. Aber nur, bis Till meine Uhr als letzte - Sie

wissen schon: wegen der Brille - auf die Zeitwaage legt. „Deine geht am

genauesten", mittlere Gangabweichungen, die den Vergleich mit Olivers

Protz-Rolex standhalten. Nur, dass meine Uhr viel schöner ist. ,

Findet übrigens auch meine Frau. „Sieht gut

aus", sagt sie, als ich ihr mein „Meisterwerk" voller Stolz von allen

Seiten vorführe: „Schau nur Schatz: die Roger Scholl Nummer Eins`, meine

allererste Selbstgebaute." Als sie diese drei letzten Worte hört, guckt

sie für einen Augenblick so, als wolle sie mir zu Weihnachten einen

Märklin-Baukasten schenken.

|